附属小学校 堀井武彦

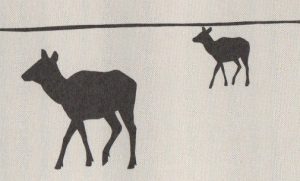

右図を教材とした対話型鑑賞法のワークショップを行った。対話型鑑賞法とは、アメリカの美術史家アメリア・アレナス等の実践を通して、1990年代頃より鑑賞教育の新しい手立てとして日本の教育現場にも浸透してきている。一般的に従来の鑑賞教育は、有名な美術作品や作家の定まった評価やエピソードに沿って、学芸員や教師が一方向に児童・生徒に情報発信する傾向が強かった。それに対して、対話型鑑賞法は、確立された情報を前提とせず、作品を「みる」ことから得られた視覚情報に基づいて複数で(5~6名が理想)対話し、新たな意味や価値を紡いでいくことを目的としている。

右図を教材とした対話型鑑賞法のワークショップを行った。対話型鑑賞法とは、アメリカの美術史家アメリア・アレナス等の実践を通して、1990年代頃より鑑賞教育の新しい手立てとして日本の教育現場にも浸透してきている。一般的に従来の鑑賞教育は、有名な美術作品や作家の定まった評価やエピソードに沿って、学芸員や教師が一方向に児童・生徒に情報発信する傾向が強かった。それに対して、対話型鑑賞法は、確立された情報を前提とせず、作品を「みる」ことから得られた視覚情報に基づいて複数で(5~6名が理想)対話し、新たな意味や価値を紡いでいくことを目的としている。

対話の始まりは、ファシリテーター(教師等)の「この中で何が起こっていますか?」という問いで始められることが一般的である。今回扱った図は着彩されておらず、シルエットで表された四足歩行の2頭の動物のだけが手がかりである。その分空白の部分を鑑賞者の想像を重ね合わせる部分が多くなる。まず、この動物は鹿なのか、小型の馬なのか、ロバなのか?大きさの違いは、位置関係なのか?地平線のような線は、何の境界を表しているのか?今回のワークショップでは、大人対象だったので、合理的な要素から作品との向き合い方を解していったが、小学生で行うと、「遠くに居る鹿は、手前の鹿に告白してふられ、悲しく取り残されている場面。」のような物語がいきなり飛び出してくる。とかく美術作品の鑑賞というと、作者の意図は何だったのか、のような解釈に向かう傾向があるが、実際作者に聞いてみないと判らない。作者にしてみても言葉ですべてを説明しきれるとは限らないし、言葉で表現しきれないことを造形表現でおこなっているわけであるから、正解はないといっても過言ではないわけである。

知覚によるメタファー(隠喩)やイメージをもつことは、創造的な想像力を発揮する基盤となると考えられ、対話型鑑賞による対話を通して発生した意味や価値は、作品を通して作者との対話することになり、同時にその作品の存在価値が立ち上がってくると考えられる。このような思考方法は、本部会の研究主題である「表現を広げ、深める」ことに資するものであると考えることができる。